Allgemeines zu den Alpenpflanzen

Entstehung der Alpenflora

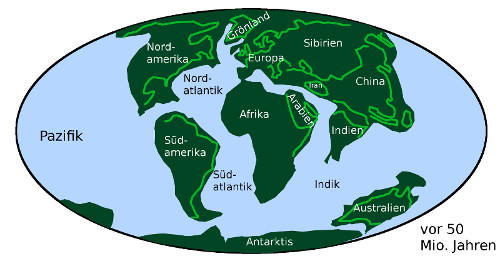

Im Tertiär vor etwa 50 Millionen Jahren lagen grosse Teile Europas unter Wasser. Skandinavien stand damals mit Nordamerika über Grönland in Verbindung, Nordamerika seinerseits hatte eine Landverbindung mit Asien, Afrika stand mit Südamerika in Verbindung. Durch die Verschiebung der Kontinente (2 cm pro Jahr), welche Alfred Wegener (1880-1930) anfangs letzten Jahrhunderts entdeckt hat und heute als erwiesen gilt, standen fast zwischen allen Kontinenten zeitweise Landverbindungen, über welche die sich die Pflanzen über die Erde ausbreiten konnten.

Abbildung aus Wissenstexte.de

Die Gebiete Mitteleuropas, welche nicht unter Wasser standen, waren damals subtropisch warm. In den Braunkohlensümpfen wuchsen Sumpfzypressen und Mammutbäume. Magnolien, Lorbeer-, Tulpenbäume und viele andere wärmeliebende Pflanzen bildeten einen immergrünen Urwald. Die Niederungen waren auch im Winter frostfrei, es herrschte eine angenehme mittlere Jahrestemperatur von 20°C.

Vor etwa 40 Millionen Jahren wurde der eurasiatische Kontinent langsam etwa 15° nach Norden geschoben (im Vergleich: von Madrid nach Kopenhagen). Durch den Zusammenstoss der afrikanischen mit der eurasiatischen Kontinentalplatte erhob sich der Alpenwall (Gebirgsbildung) und hinderte die subtropischen Pflanzen in Mitteleuropa daran, nach Süden auszuweichen. Laubabwerfende Bäume und Nadelwälder traten an die Stelle der immergrünen Urwälder.

Eiszeitalter

Im Eiszeitalter (Pleistozän, vor 3 Millionen Jahren) wechselten vier grosse (Günz, Mindel, Riss, Würm) und einige kleinere Eiszeiten, die zur weitgehenden Vergletscherung der Alpen führten, mit wärmeren, kurzen Zwischeneiszeiten (Interglazialen) ab. Die Gletschermassen waren teilweise über 2’000 Meter dick und sind insgesamt etwa zehnmal bis ins Alpenvorland vorgestossen. Bei der grössten Vergletscherung reichten die Eismassen nördlich der Alpen bis über den Jura und Bodensee hinaus. Die tropischen Pflanzen verschwanden ganz aus dem Alpenraum. Am Alpenrand überdauerten kältetolerante Alpenpflanzen, die wärmebedürftigen Arten wurden selten oder starben ganz aus.

Nach der letzten grossen Vereisung vor 20’000 Jahren beginnen die Pflanzen aus eisfrei gebliebenen Gebieten die Alpen neu zu bevölkern. Darunter waren auch viele Pflanzen aus dem Norden (Skandinavien) und aus den Steppengebieten Osteuropas (z.B. Arve, Edelweiss, Sevistrauch). Zunächst bildete sich eine karge Tundralandschaft. Allmählich wanderten aber auch Waldbäume aus ihren Rückzugsgebieten wieder in den Alpenraum ein. Auf die Kiefern folgten bald Birken, Hasel und Fichten. Die Zirbe (Arve) bildete bei etwa 2300 m die Waldgrenze. Eichenwälder wurden später durch Tanne und Buche mancherorts verdrängt. Heute ist die Buche ein dominierender Baum in den Randalpen, Föhren und Fichten sind im Alpengebiet vorherrschend.

Das spezielle Klima des Alpenraumes

Tiefer Luftdruck („dünnere Luft“)

Der Luftdruck nimmt mit der Höhe ab. Auf Meereshöhe beträgt er im Mittel 760 mm Hg (Quecksilbersäule), auf 1600 m nur noch 628 mm und auf 4300 m noch gerade 450 mm.

Der geringe Luftdruck hat zur Folge, dass die Luft in der Höhe weniger Feuchtigkeit und weniger Kohlendioxid (CO2) enthält. Die Pflanze verliert also schneller Wasser und verfügt über weniger CO2, das sie in der Photosynthese zur Bildung von Zucker und Zellulose benötigt. Aus diesem Grund muss die Pflanze die Spaltöffnungen länger offenhalten, verliert dadurch aber mehr Feuchtigkeit, wenn sie nicht über einen geeigneten Verdunstungsschutz verfügt.

Extremere Temperaturunterschiede und intensives Licht

Die Lufttemperatur nimmt in zunehmender Höhe im Jahresmittel um 0.55º pro 100 m Höhendifferenz ab. In Bern ist die mittlere Jahrestemperatur 8º, im Gasterntal etwa 3º, auf dem Julierpass (2237 m) etwa – 0.7º. Bevor die Sonnenstrahlen auf die Erde auftreffen, wird ein Teil von ihnen von der Luft aufgenommen und in Wärme umgewandelt oder durch Wassertröpfchen und Staubpartikel gestreut. Da in den Bergen die Luft dünner ist als im Tiefland, ist die Sonneneinstrahlung in Höhenlagen bedeutend grösser als in Tieflagen: Auf 1800 m ist die Sonneneinstahlung mehr als doppelt so gross wie auf Meereshöhe. Die auf die Erde auftreffenden Lichtstrahlen erwärmen den Boden, auf den Gebirgsfelsen zum Teil extrem stark. Temperaturen von über 50º sind oberhalb von 2000 m keine Seltenheit. Ausserdem bestehen grosse Temperaturdifferenzen zwischen Sonnen- und Schattenplätzen. Die Erwärmung des Bodens wird vor allem in der Nacht wieder abgestrahlt, der Boden kühlt wieder ab. Da kalte Luft schwerer ist als warme, kann sie sich in Tälern und Mulden ansammeln und Kälteseen bilden. Für die Pflanzen – besonders diejenigen in Tälern und Mulden – bedeutet das eine enorme Temperaturdifferenz zwischen Tag und Nacht und in der Nacht permanente Frostgefahr.

Wie oben erwähnt ist die Helligkeit in der dünneren und reineren Bergluft grösser. Auf 1600 m ist es im Sommer zweimal, im Winter sogar sechsmal so hell wie auf Meereshöhe.

Hohe Niederschlagsmenge und geringe Luftfeuchtigkeit

Das Klima der Alpen ist charakterisiert durch hohe Niederschlagsmengen. Die jährliche Niederschlagsmenge nimmt mit der Höhe und mit der Alpennähe zu. Im Mittelland liegt sie bei 1000 mm, in Höhen von 3000 m wächst sie bis über 3000 mm an. Wird feuchte Luft abgekühlt, fällt die Feuchtigkeit als Niederschlag (Regen, Schnee, Hagel) aus. Gelangt Luft in die Nähe von Gebirgen, muss sie aufsteigen und kühlt sich deshalb ab. Daher fallen in Alpennähe die meisten Niederschläge. In den Zentralalpen haben die Luftmassen bereits den grössten Teil ihrer Feuchtigkeit verloren; sie sind deshalb trockener als die Aussenketten. Die trockensten Gebiete der Schweiz sind das Wallis und das Unterengadin.

Beim Abstieg erwärmt sich die Luft und wird deshalb trocken. Die Wassertröpfchen in der Luft verdunsten, die Wolken lösen sich auf. Diese trockenen, absteigenden Bergwinde werden als Föhn bezeichnet.

Bei schönem Wetter kann Alpenluft ausserordentlich trocken sein (Durst und sofortiges Verdunsten von Schweiss auf Bergtouren!). Auf 2000 m ist die Luft im Durchschnitt nur halb so feucht wie im Flachland. Dies, weil hier die Luft weniger dicht (geringerer Luftdruck) und zudem kühler ist. Die Pflanzen kommen in den Bergen nicht ohne wirksamen Verdunstungsschutz aus.

Wind

In den Alpen herrscht eine grössere mittlere Windgeschwindigkeit als im Mittelland. Sie beträgt auf dem Säntis das Dreifache jener von Zürich (7.2 m/s gegenüber 2.5 m/s). In Bodennähe wird sie jedoch durch Reibung stark vermindert. Der Wind zeigt in dreifacher Weise eine Wirkung auf die Alpenflora:

• der Wind schliesst hochwüchsige, alleinstehende Bäume aus

• er bläst die Erdkrume weg (Erosion)

• er trocknet den Boden und die Pflanzen aus.

Schnee

Die Zeit der Schneebedeckung nimmt mit der Höhe zu. Die schneefreie Zeit (Aperzeit) auf der

Schattenseite beträgt etwa

9 Monate bei 600 m

8 Monate bei 1000 m

7 Monate bei 1300 m

5 Monate bei 1800 m

2 Monate bei 2500 m.

Auf der Sonnenseite ist die Aperzeit etwa 1 – 2 Monate länger. Die klimatische Schneegrenze (Grenze, bei der im Sommer der Schnee auf horizontalen Flächen gerade noch geschmolzen wird) liegt in den nördlichen Alpen zwischen 2400 und 2700 m, in den Zentralalpen zwischen 2700 und 3200 m und in den Südalpen zwischen 2700 und 2800 m. Die Schneegrenze hängt von den Sommertemperaturen und der Niederschlagshöhe ab. Blütenpflanzen können nur an Stellen wachsen, die jährlich für eine kurze Zeit (1-2 Monate) schneefrei werden.

Günstige Wirkungen der Schneedecke

• Schutz vor Wind (Wasserverlust) und Temperaturschutz: die Schneedecke ist ein schlechter Wärmeleiter, schützt den Boden also vor starker Auskühlung. Der Boden unter einer Schneedecke gefriert selten, ist also ein für Pflanzen „angenehmer“ Aufenthaltsort.

• Lichtdurchlässigkeit: Unter der Schneedecke finden sich oft frisch ergrünte Blättchen, es sind sogar schon blühende Frühlingspflänzlein (z.B. Soldanellen) beobachtet worden.

• als Wasserreservoir bilden Schneeflecken bis in den Sommer hinein eine stets fliessende Wasserversorgung.

• Fläche für Windtransport: Sogenannte „Schneeläufer“ können über die glatten Schneedecken kilometerweit wandern. Es wurden die verschiedensten Pflanzen beobachtet: Flechten, Moospölsterchen, Fruchtstände (mit Samen) von Gefässpflanzen, bewurzelte Sprosse, Polsterteile, Rosetten.

Ungünstige Wirkungen der Schneedecke

• Verkürzung der Vegetationszeit durch die Kälte

• Wärmeabsorption beim Schmelzen

• Schnee als lastende und rutschende Decke

• Schnee als Lieferant von sehr grossen Mengen Schmelzwasser

Nicht nur das Planieren von Skipisten mit Bulldozern schadet der Vegetationsdecke: aus Schneekanonen erzeugter Kunstschnee hat auf die Pflanzendecke eine besonders ungünstige Wirkung: Durch seine grössere Dichte ist er weniger luftreich und bildet eine eisähnliche, abschliessende Schicht auf der Vegetationsfläche. Sie verzögert die Knospenbildung und die Blühzeit erheblich und lässt teilweise kein Fruchten mehr zu. Zusätzlich wird durch künstliche Beschneiung ein Gebiet massiv bewässert: 60 cm Kunstschnee entspricht etwa 200 mm Niederschlag, es treten Feuchtigkeitszeiger auf. Das verwendete Wasser enthält zudem mehr Nährstoffe als der natürliche Schnee.

Gesteine und Minerale

Gesteine sind Gemische von Mineralien. Die Gesteinsart hängt aber nicht nur von den darin enthaltenen Mineralien ab, sondern auch von deren Anordnung und Ausbildung (Gefüge). Gesteine werden in drei grosse Gruppen eingeteilt:

Erstarrungsgesteine bildeten sich aus abkühlendem flüssigen Gesteinsbrei, Magma genannt (daher: magmatische Gesteine). Sie bestehen aus eng ineinander greifenden Mineralkristallen. Ihre Anordnung ist ungeordnet, verschiedene Kristalle sind gleichmässig verteilt. Grosse Kristalle deuten darauf hin, dass sich der Gesteinsbrei in grösserer Tiefe nur langsam abgekühlt hat. Beispiele von magmatischen Gesteinen: Granite, Bimsstein, Obsidian.

Sedimentgesteine sind verfestigte Ablagerungen von verwitterten, erodierten, verfrachteten früheren Gesteinen oder Schalen von Lebewesen. Diese Gesteine weisen in der Regel eine Schichtung auf. Beispiele von Sedimentgesteinen sind: Kalkstein, Sandstein, Nagelfluh (Konglomerat).

Metamorphe Gesteine haben sich unter dem Einfluss von hoher Temperatur und hohem Druck in der Erdkruste gebildet, etwa bei den gigantischen Gebirgsbildungen. Obwohl dabei auch neue Mineralien entstanden (z.B. Granat), sind die Gesteine dabei nicht vollständig eingeschmolzen worden. Unter dem richtungsorientierten Druck richteten sich die Mineralien aus und geben dem Gestein ein gestreiftes, „geschiefertes“ Aussehen. Beispiele: Kristalline Schiefer, Gneis.

Physikalische Eigenschaften

Die Kenntnis der verschiedenen Minerale (Quarz, Feldspat, Glimmer, Kalzit etc.), aus denen sich Gesteine zusammensetzen, ist nötig zum Verständnis der Gesteinsbildung. Als alleiniger Hinweis bei der Mineralbestimmung haben wir deren physikalischen Eigenschaften:

Härte: Der deutsche Mineraloge Mohs stellte 10 wichtige Mineralien in einer Skala mit zunehmender Ritzhärte ein. Diese Skala ist heute noch in Gebrauch.

1 entspricht der Härte von Talk

2 Gips

3 Calcit

4 Flussspat

5 Apatit

6 Feldspat

7 Quarz

8 Topas

9 Korund

10 Diamant

Jedes Mineral dieser Skala ritzt dasjenige der vorherigen Stufe. Im Feld reicht es meistens aus, mit einer Kupfermünze, einem Stück Glas, dem Taschenmesser und einer Feile die Mineralien zu bestimmen.

Fingernagel 2 ½

Kupfermünze 3 ½

Glas 5 – 5 ½

Taschenmesserklinge 5 ½ – 6

Feile 6 ½

Spalt- und Bruchverhalten: Die Art, wie ein Mineral auf einen Schlag hin bricht, hängt von seiner Kristallstruktur ab. Viele Minerale lassen sich entlang glatter, ebener, glänzender Flächen spalten. Andere brechen entlang gekrümmter Flächen oder splittern (Bruch). Da die meisten Stücke bereits Bruchspuren zeigen, ist es nicht notwendig, sie noch weiter zu beschädigen.

Dichte: Die relative Dichte (gemessen an Wasser) kann man bestimmen, indem man das Exemplar zuerst in der Luft, dann im Wasser wägt. Die meisten Gesteine und Mineralien sind wenig mehr als zweieinhalbmal so schwer wie Wasser. Das Gewicht eines handgrossen Stücks kann ungefähr geschätzt werden. Erze sind schwerer (bis dreimal so schwer wie gewöhnliches Gestein).

Strichfarbe: Anders als die Farbe des Minerals ist die Farbe des pulverisierten Minerals eine wichtige Bestimmungshilfe. Das einfachste Verfahren besteht darin, eine Kante des Minerals an einem Stück unglasierten Porzellans zu reiben. Dabei bleibt ein Farbstreifen (Strichfarbe) aus pulverisiertem Mineral übrig.

Glanz: Häufige Erscheinungsformen sind: Metallglanz, Glasglanz, Fettglanz, Perlmuttglanz, Seidenglanz.

Der Boden

Boden ist die oberste Schicht der Gesteinsgrundlage, die durch Verwitterung entsteht und mit organischen Zersetzungsprodukten von Pflanzen und Tieren vermischt ist. Von unten und innen her verwittert die Gesteinsgrundlage und Steinblöcke im innern, zersetzt sich physikalisch (z.B. Sprengung durch Spaltfrost, Spannungen bei Temperaturwechsel, Wurzeldruck, Volumenvermehrung bei Lösung von Mineralien) und chemisch (z.B. Lösung und Oxidation). Von oben und innen her wird der Boden aufgebaut von abgestorbenen Organismen (Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere). Die Eigenheit eines Bodens entstehen vor allem durch die Verlagerung von Erdsubstanzen (Verlust durch Auswaschung von gelösten Stoffen; Zufuhr durch Hang-, Grund- und Überschwemmungswasser.

Als Humus bezeichnet man den Gehalt des Bodens an mehr oder weniger zersetztem tierischen oder pflanzlichen Material vermischt mit Verwitterungsbestandteilen des Muttergesteins.

Ein Bodenprofil besteht aus mehreren Schichten (Horizonten), die durch Bodenbildungsprozesse voneinander getrennt worden sind.

O unzersetzte Streuauflage

A ± dunkler, ziemlich stark zersetzter, überwiegend organischer Humus

B überwiegend mineralische Verwitterungsschicht (Einschwemmungshorizont)

C Grundgestein

Der Boden in den Alpen kann sehr verschieden ausgestaltet sein. Ein lockerer, krümeliger Boden ist dunkel, wird leichter erwärmt, hat eine hohe Wasserrückhaltekapazität, bindet die Bodennährstoffe besser, mindert den Verlust von Nährstoffen (Auswaschung) durch starke Regenfälle und hebt rascher Wasser aus tieferen Bodenschichten. Er stellt selbst durch die verwesenden und löslich werdenden mineralischen Bestandteile eine indirekte Nährstoffquelle für die Pflanzen dar.

Auf wenig verwitterter Gesteinsunterlage nahe der Schneegrenze, in Geröll- und Schutthalden, treffen wir auf Rohböden. Diese dichten, unregelmässig bewässerten Böden enthalten wenig Nährstoffe, laugen schnell aus (verlieren die Nährstoffe durch schwache Adsorptionskräfte) und vermögen kaum Wasser zu speichern. Sie dienen nur als Standort für Spezialisten.

Die Rohböden stellen ein Urzustand dar, aus dem sich die verschiedenen Typen entwickeln. Nach dem Bodenprofil können verschiedene Böden unterschieden werden:

Podsol (Bleicherdeboden)

Auf kalkarmer Unterlage in feuchten Gegenden mit kalten Wintern und ziemlich warmen Sommern. Weit verbreitet ab 1200 m bis Baumgrenze, Nadelwälder und Zwergstrauchgebüsche. Die Humusschicht ist bis über 50 cm dick, wegen Auslaugung sehr sauer (pH 3.5 – 4.5), darunter eine hellgraue, bleiche, mineralische Schicht (Bleicherdeschicht), weiter – über der Gesteinsgrundlage – eine rostrote Anreicherungsschicht (B-Horizont mit Eisen- und Aluminiumhydroxiden).

Braunerde

Auf kalkhaltiger Unterlage in mässig feuchten Gegenden. Unter Wiesen und Weiden in der ganzen Schweiz bis etwa 700 m verbreitet, gehen weiter oben in Podsole über.

Kalkstein-Rendzina (Humuskarbonatboden)

Auf sehr kalkreicher, tonarmer Unterlage in trockenen bis feuchten Gegenden, besonders an Hanglagen. Oberste Schicht ist steinig, reich an Humusstoffen und Kalk. Für die Pflanzen sind Humuskarbonatböden eher trocken. Oft nährstoffreich, neutral bis schwach basisch (pH 6 – 8). Auf Kalkunterlage bis über die Baumgrenze verbreitet.

Mergel-Rendzina

Auf Mergel (kalkreichem Ton) in Hanglagen in allen Höhenlagen. In der obersten Schicht gibt es nur wenig Humusstoffe. Die Wasserundurchlässigkeit führt zu grossem Wechsel in der Feuchtigkeit dieses Bodens: im Sommer ist er für Pflanzen oft sehr trocken, sonst aber feucht bis nass und meist nährstoffreich.

Humussilikatboden (Ranker)

Die oberste Bodenschicht ist humusreich und steinig und liegt direkt über dem verwitterten, kalkarmen Fels. Oft oberhalb der Baumgrenze. Für die Pflanzen sind sie feucht, nährstoffarm und schwach sauer.

Die meisten von Pflanzen bewachsenen Böden oberhalb der Waldgrenze auf kalkarmem Gestein sind Übergänge zwischen Podsolen, Rankern und Rohböden. Besonders häufig sind podsolähnliche Böden ohne typische Bleicherdeschicht, aber mit ähnlichen Eigenschaften für die Pflanzen.

Alpenpflanzen

Einzelpflanzen

- Alpenrosen

- Arve

- Bergföhre

- Brennessel

- Frauenschuh

- Löwenzahn

- Lärche

- Enzian

- Erika

- Erlen

- Farne

- Fettblatt

- Glockenblumen

- Günsel

- Hahenfussgewächse

- Hauswurz

- Huflattich

- Knöterich

- Korbblütler – Pestwurz und Katzenpfötchen

- Läusekraut

- Orchideen

- Primeln

- Sauergräser

- Blutwurz und Silberwurz

- Steinbrech

- Süssgräser

- Deutsche Tamariske

- Wacholder

- Weiden

- Wintergrün

- Wolfsmilch